¿Dónde está el agua del Valle de México?

Si vives en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, estás viviendo en un valle a más de 2,240 metros de altura que funciona como un gigantesco vaso de agua. ¿Por qué un vaso? Porque toda el agua que cae sobre esta región fluye hacia la misma cuenca: la del Valle de México, donde se almacena naturalmente bajo tierra en el acuífero.

Este gran vaso se llena cada vez que llueve, cuando el agua se filtra hacia el subsuelo y recarga los acuíferos (enormes reservas subterráneas de agua); y se vacía cada vez que abrimos una llave, bombeamos el agua hacia fuera o la sacamos del subsuelo.

Vivimos en una cuenca cerrada (técnicamente, endorreica). Esto significa que no hay ríos ni cauces naturales para drenar el agua fuera del valle —piénsalo como un vaso, no como una manguera. Ubicado justo en el corazón del Cinturón Volcánico Transmexicano, este valle se extiende a lo largo de unos 16,424 km² y es hogar de más de 23 millones de personas entre la Ciudad de México y municipios vecinos. Todo esto, rodeado de montañas y antiguos volcanes que enmarcan y retienen esta agua.

El agua subterránea funciona como un gran tanque natural que abastece a millones de personas, pero enfrenta un grave problema: estamos sacando mucho más de lo que naturalmente se puede regenerar. Cada segundo, los acuíferos logran recargarse con unos 25 metros cúbicos de agua, principalmente por filtración de lluvia. Sin embargo, extraemos 55 metros cúbicos por segundo, más del doble. Eso significa que menos de la mitad del agua que usamos se recupera de forma natural. El resultado es un déficit brutal de 800 millones de metros cúbicos al año. Esta sobreexplotación no solo pone en riesgo que haya agua en el futuro, sino que también agrava problemas como el hundimiento —zonas de la Ciudad de México se hunden hasta 50 centímetros por año— y la necesidad de traer agua desde lejos, con un alto costo ambiental y económico.

El ciclo natural de filtración del agua hacia el subsuelo lleva miles de años funcionando: por eso aquí existieron grandes lagos, como Texcoco, Chalco y Xochimilco. Las cuencas cerradas favorecen naturalmente la creación de estos cuerpos de agua. Pero desde la fundación de Tenochtitlán, pasando por el Imperio Azteca y hasta hoy, hemos ido transformando radicalmente cómo usamos el agua de ese vaso.

Aun así, la necesidad de drenar el agua, la expansión desregulada de la ciudad, la deforestación acelerada y la sobreexplotación del acuífero nos han llevado al punto en que estamos contando el agua a gotas, casi literalmente.

¿De dónde viene el agua de la Ciudad de México?

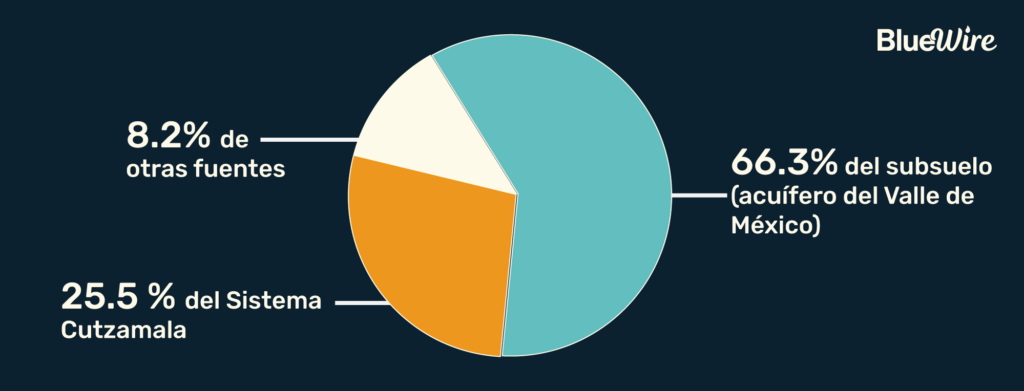

Como no podemos ver el agua subterránea, muchos pensamos que el agua de la ciudad viene de afuera, en específico del Sistema Cutzamala, pero la realidad es que el subsuelo sigue siendo nuestra principal fuente. Extraemos a tal ritmo que la ciudad se hunde: en algunos lugares hasta 15 metros en el último siglo.

El papel de la cuenca en la prosperidad del centro del país

La mayoría del agua potable que consumimos en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) proviene del subsuelo. Para que este “vaso subterráneo” mantenga el nivel necesario de agua, requerimos que el suelo y los bosques cumplan su papel de filtrar y permitir que se infiltre el agua de lluvia.

Sin salida natural y ubicada a 2,240 metros sobre el nivel del mar, toda el agua que llega la hemos tenido que gestionar artificialmente.

- Para evitar inundaciones, la ciudad bombea y canaliza enormes volúmenes de agua a través de túneles y canales.

- Para extraer el agua que consumen 23 millones de personas, bombeamos agua a través de pozos y la distribuimos como agua potable o drenaje.

- Desde el drenaje, la bombeamos y enviamos a cientos de kilómetros para poder darle salida al agua que queremos fuera de la cuenca. Esta agua llega a cuerpos de agua como el Río Tula, que se desborda de aguas negras.

- Esto implica un gasto multimillonario en infraestructura, electricidad y mantenimiento.

Un valle que ha visto crecer culturas

Todos los que han habitado en esta ciudad han encontrado la manera de lidiar con la situación hídrica de cada momento histórico. Hoy estamos frente a un problema de disponibilidad y capacidad de garantizar el acceso a este recurso vital. Durante la historia reciente, la solución ha sido entubar ríos para canalizar cuerpos de agua y convertirlos en drenajes subterráneos, principalmente para proteger a la ciudad de inundaciones.

Mucho antes de las bombas, los pozos y el drenaje profundo, los pueblos originarios del Valle de México ya sabían cómo convivir con el agua. En lugar de pelear contra los lagos, los aprovecharon. Texcoco, Chalco, Zumpango, Xaltocan y Xochimilco no eran obstáculos: eran auténticas avenidas acuáticas, fuentes de vida y agricultura. Las chinampas —el ingenioso sistema de cultivo sobre el agua— y la infraestructura hidráulica mexica, como diques y acueductos, servían para separar el agua salada de la dulce y evitar inundaciones. ¿Por qué funcionó? Esta ingeniería hidráulica permitió un equilibrio natural: el agua de lluvia podía infiltrarse a la tierra mientras los lagos permanecían como reservorios.

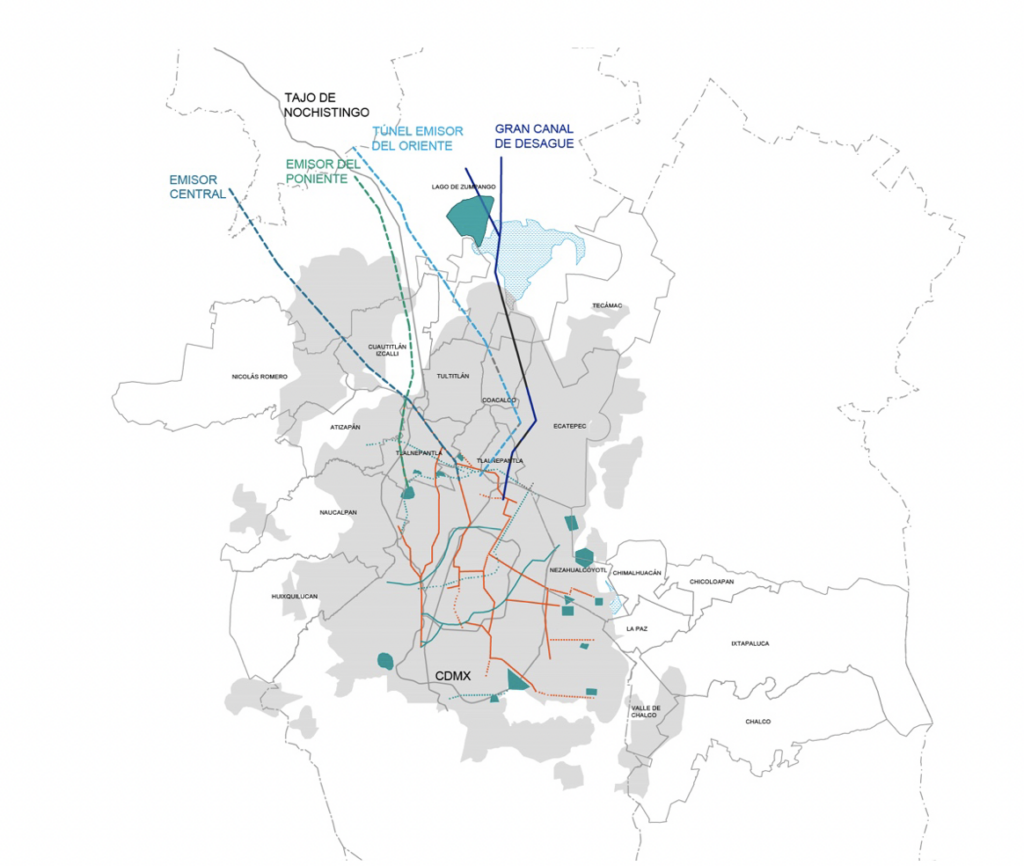

Con la llegada de la Corona española, se abrieron canales y se construyó el Tajo de Nochistongo para reducir inundaciones, entre otras obras. ¿Cuál fue el resultado? Se empezaron a secar los lagos y, con ellos, se terminó una de las principales fuentes de recarga natural de agua subterránea. Más adelante, con obras como el propio Tajo de Nochistongo, se marcó el inicio de un drenaje a gran escala que desembocaría en el Gran Canal del Desagüe y, eventualmente, en el Sistema de Drenaje Profundo.

Durante el siglo XX y hasta hoy, la historia del agua en la Ciudad de México ha sido una batalla constante contra las inundaciones… pero también contra nuestra propia forma de habitar el territorio. Sin los lagos que regulen la recarga del acuífero, hoy el Valle recibe agua de varios ríos que bajan de las sierras, como el Río de los Remedios, el Magdalena o el Río de La Piedad. Pero, en vez de usarlos como aliados, los convertimos en drenajes de aguas negras. Entubamos ríos completos —como La Piedad o Mixcoac— y los enterramos debajo de las avenidas.

Las grandes obras modernas, como el Gran Canal, el Emisor Central y el Túnel Emisor Oriente (TEO), uno de los túneles más grandes del mundo, fueron diseñadas para aliviar la presión hidráulica; es decir, para evitar que el agua se acumule en la ciudad durante lluvias intensas y colapse todo. Gracias a eso, hoy la ciudad sigue “a flote”.

Una situación crítica para la cuenca del Valle de México

México tiene 653 acuíferos, y más de 100 ya están sobreexplotados. ¿El más grave? El del Valle de México, donde el agua que usamos viene en su mayoría de este tanque subterráneo que está a sus niveles mínimos. Sacamos más agua de la que entra, y eso no solo genera escasez: también hace que el suelo se compacte y se hunda, dañando calles, casas, tuberías… y empeorando la crisis porque el acuífero pierde capacidad de recarga.

¿Por qué pasa esto? Porque rompimos el ciclo natural del agua. En vez de permitir que la lluvia se filtre al subsuelo —como lo haría en un bosque o un humedal— la ciudad se cubre de cemento. Los pavimentos y techos no permiten la infiltración, y entonces, el agua corre por la superficie, termina en el drenaje y la sacamos fuera de la cuenca, contaminando otros ríos.

Así, el ciclo urbano le gana al natural: captamos agua de pozos o sistemas externos, la usamos, la tiramos al drenaje, y adiós. Por eso, conservar suelos permeables es fundamental. El Gran Bosque de Agua, por ejemplo, que rodea la cuenca con sus montañas y árboles, actúa como una esponja gigante: cuando llueve, permite que el agua se filtre lento y directo al acuífero. Y aunque recolectar agua de lluvia en cisternas puede ayudar, no es accesible ni tan eficiente para todos. Lo más barato, simple y poderoso que podemos hacer es dejar que la naturaleza haga su chamba. Por eso, defender los bosques y humedales es una necesidad urgente.